STARRY EYES

La Beauté du diable, Mort à Venise, Phantom of the Paradise, Les Possédées du diable, Angel Heart, L'Associé du diable, Doctor Faustus, Ghost Rider…Les films inspirés par la mythologie Faustienne de Goethe sont nombreux, de qualités diverses et de traitements tout aussi différents. Je me suis contenté d’en citer quelques-uns, directement inspirés de l’œuvre, mais d’autres serviraient aussi d’exemple, tant leurs personnages semblent directement découler de Méphistophélès ou du docteur Faust lui-même. Faites le tri, fouillez, amusez-vous à les débusquer et les répertorier. Le jeu est amusant. Un peu comme de chercher l’ombre d’Hitchcock…Bref, si je plante tel décor, ça n’est pas pour amuser la galerie, mais bien pour parler d’une énième adaptation de cette légende éternelle, sous la forme d’un film d’horreur, un vrai.

La Beauté du diable, Mort à Venise, Phantom of the Paradise, Les Possédées du diable, Angel Heart, L'Associé du diable, Doctor Faustus, Ghost Rider…Les films inspirés par la mythologie Faustienne de Goethe sont nombreux, de qualités diverses et de traitements tout aussi différents. Je me suis contenté d’en citer quelques-uns, directement inspirés de l’œuvre, mais d’autres serviraient aussi d’exemple, tant leurs personnages semblent directement découler de Méphistophélès ou du docteur Faust lui-même. Faites le tri, fouillez, amusez-vous à les débusquer et les répertorier. Le jeu est amusant. Un peu comme de chercher l’ombre d’Hitchcock…Bref, si je plante tel décor, ça n’est pas pour amuser la galerie, mais bien pour parler d’une énième adaptation de cette légende éternelle, sous la forme d’un film d’horreur, un vrai.

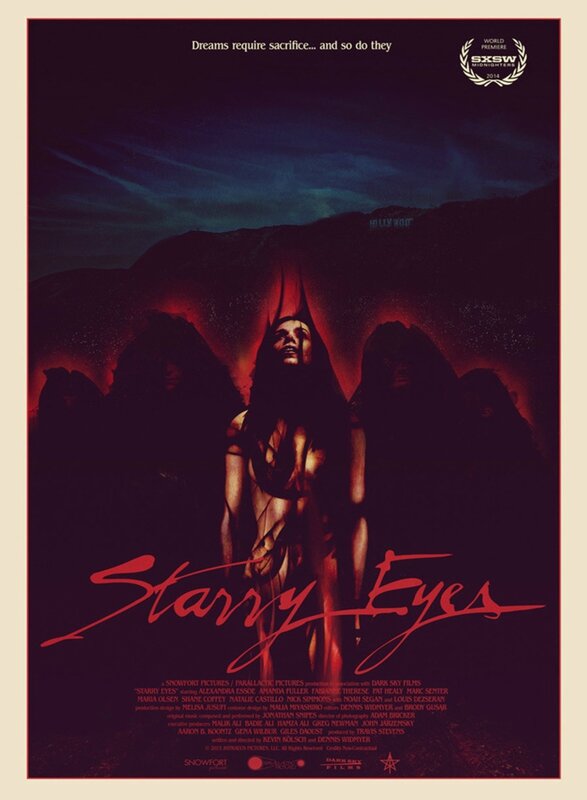

Signé et réalisé à quatre mains par le tandem Kevin Kolsch/Dennis Widmyer, Starry Eyes se pose en effet en métaphore pas du tout déguisée de l’œuvre allemande, transposée dans le Los Angeles contemporain. Et si la Californie fut si joliment chantée par notre Julien Clerc national, mieux vaut se référer à la chanson éponyme de Mötley Crüe pour avoir un vague aperçu de la trame du film en question. « Près des orangers c'est là que t'attend au fond de tes rêves ton prince charmant »…Raté Julien, car le prince charmant en question ici est plutôt du genre diabolique, préfère le bourbon au jus vitaminé, et ses manières ne tiennent pas du conte de fées, mais plutôt du contrat à parapher avec son sang…Ou autre chose. Mais voyons ça de plus près.

Starry Eyes raconte la vie de Sarah, aspirante actrice habitant la cité des Anges et courant le cachet d’auditions ratées en casting foireux. Vivant en colocation, entourée d’une bande d’amis, elle survit grâce à un job dans la restauration rapide, mais cherche toujours le tremplin magique qui lui permettra de devenir une star. Tombant un jour sur l’annonce d’un nouveau recrutement pour un film produit par une énorme boite US, elle postule sans vraiment y croire, jusqu’au jour où elle est convoquée par les CM pour une audition. Pas n’importe laquelle, mais celle qui déterminera l’interprète du rôle phare de la pellicule en question, The Silent Scream. Sarah se retrouve donc face à deux personnages aussi inquiétants que troublants, qui lui font interpréter le rôle sans prendre de gants ni se répandre en politesse et délicatesse. Après avoir terminé sa prestation, Sarah quitte la salle, persuadée d’avoir manqué sa chance. Elle s’enferme donc dans les toilettes, pique une crise de rage dont elle est coutumière depuis l’enfance, s’arrache des touffes entières de cheveux en hurlant comme une damnée. Ayant capté cette scène de l’extérieur, l’une des deux responsables du casting lui demande de revenir, pour incarner devant elle et son collègue cette scène d’auto flagellation en direct live. Au départ hésitante, Sarah finit par se lâcher, et obtient l’assurance d’un second rendez-vous. Encouragée par ses amis, malgré le caractère étrange de la confrontation, elle finit par recevoir un coup de film la convoquant à la même adresse, pour un second test, passablement différent du premier. Sarah est aux anges, mais lorsqu’elle pénètre dans la pièce, toutes lumières éteintes, la demande des casteurs s’avère en effet des plus bizarres. Sommée de se dévêtir complètement et de s’oublier, Sarah s’exécute dans un ballet proche de la transe, qui convainc les deux responsables du bien-fondé de leur choix. Mais la dernière étape – la rencontre finale avec le producteur lui-même – va poser problème à la jeune actrice…Est-elle assez ambitieuse pour aller au fond des choses ? Sacrifiera-elle son innocence pour accéder à cette starification qu’elle désire tant ? Et malgré les avis désapprobateurs de ses amis, Sarah finira par flancher, et franchir le pas qui la sépare de la gloire. Mais comme dans tout contrat, le succès à sa contrepartie, et pèse un prix énorme dans le cas de Sarah…Et pas seulement d’un point de vue psychologique…

Comme je le disais, Starry Eyes, c’est le mythe de Faust transposé dans la cité de la luxure. A une exception notable. Car si dans tous les films traitant du sujet, la récompense arrive avant le sacrifice, ici, c’est l’inverse qui se produit. Sarah va devoir souffrir avant de connaître la reconnaissance, la richesse et la gloire, souffrir moralement, mais aussi physiquement. Pour montrer au monde la situation dans laquelle bien des pauvres filles se sont retrouvées une fois confrontées à l’absence totale d’empathie de l’industrie du cinéma Hollywoodien, Kevin Kolsch/Dennis Widmyer, ont multiplié les allusions indirectes à peine déguisées. Si la Astraeus Pictures Company peut représenter en globalité toutes ces sociétés de production Américaines (le fait que la firme soit une ancienne référence sur le retour après des années de disgrâce fait penser à la Hammer…Mais on pourrait en citer d’autres bien-sûr), vous ne manquerez pas de remarquer dans le film des analogies inévitables. Ainsi, Sarah travaille comme « Taters’ girl », dans ce qui n’est rien d’autre qu’un démarquage des célèbres filles de Hooters, et une autre référence bien connue est aussi utilisée, mais j’y reviendrai plus tard.

Starry Eyes, est bâti sur le principe de la construction par extension. Sa première partie – la plus réussie au demeurant – est un drame du quotidien. Le drame de tous ces jeunes gens partis chercher fortune dans une ville surpeuplée, et qui une fois sur place, ont du faire l’expérience d’une misère encore plus profonde que celle qu’ils avaient connu jusqu’à lors. Le drame de jeunes starlettes qui ont tout sacrifié pour toucher leur rêve d’enfance du bout des doigts, leurs illusions, leur innocence, leur jeunesse, et même…leur vie. Les destins tragiques d’anonymes ne font malheureusement pas la une des quotidiens californiens, tant l’industrie du spectacle doit envers et contre tout garder son image lisse et brillante…Nous suivons donc l’une d’entre elles durant cette première heure, qui navigue de son petit boulot minable à sa troupe d’amis unis dans la même galère, dormant dans leur van, se partageant de maigres repas tout en dissertant des heures entières sur le film qui va les propulser en haut de l’affiche. Ce drame banal propose une distribution unie, même si Sarah est bien sûr mise en avant par rapport au reste de la troupe. Mais tous semblent sur un pied d’égalité, et l’ensemble dégage un sentiment de tristesse résignée assez touchant. Mais dès lors que Sarah va mettre un pied, puis le reste, dans l’engrenage infernal de la toile d’araignée tissée par Astraeus Pictures, le panorama va changer…Et de drame, le film va tomber dans l’horreur pure, avec un pic gore qu’on attendait pas forcément, et qui pour certains n’avait même pas lieu d’être.

Un critique sur Internet a résumé l’affaire en ces termes. « Starry Eyes, c’est Melrose Place réalisé par David Cronenberg ». Et je ne peux qu’appuyer cette trouvaille, même si j’aurais plutôt cité Fame ou Models Inc. en exemple premier…On pourrait aussi dans un souci de précision citer le David Lynch le plus abordable, celui de Lost Highway, pour cette impression de jungle urbaine sans pitié et cette schizophrénie larvée abstraite. Néanmoins, c’est bien Cronenberg qui tient le haut du pavé des références ici, tant dans la déconstruction des chairs que dans la métamorphose cauchemardesque. Ainsi, on trouve pêle-mêle dans Starry Eyes, des liaisons directes à Vidéodrome, et à La Mouche évidemment, pour cette façon de travailler le corps humain en tant que matériau premier et véritable « porteur » de l’identité individuelle. La transformation psychologique de Sarah s’accompagne en effet d’une transformation physique recelant son lot de traumas (la dernière scène dans la salle de bain est relativement écœurante…), et la façon dont l’actrice a géré cette évolution est tout simplement ahurissante. Il y a fort à parier qu’on entendra souvent parler à l’avenir d’Alexandra Essoe, tant sa performance est époustouflante. Elle « incarne », voire « habite » son personnage comme une seconde peau, peau qu’elle finit par perdre lors d’une cérémonie cathartique (les scènes figurant « l’élite » rappellent aussi le Society de Brian Yuzna), et traverse le métrage avec une fragilité initiale se transformant peu à peu en paranoïa, puis en terreur, avant de se glisser dans les contours lisses d’une femme nouvelle, illustrant une « renaissance » qu’elle n’aurait pas soupçonnée si profonde.

Le reste du casting n’est là que pour mettre en valeur le personnage de Sarah, et se contente d’assurer l’essentiel, tombant parfois dans la caricature (le « producteur » grossièrement hâlé et aux dents plus blanches qu’une colombe vierge, la coloc sympa, la copine/rivale sournoise, le pote apprenti réalisateur, le restaurateur/employeur compatissant), à l’exception de ces deux directeurs de casting aussi inquiétants que des figures du Resnais des années 60. Avec une photographie évolutive, qui offre un paysage californien nimbé d’un brouillard de doutes, jouant sur les contrastes et les couleurs vives, une musique ludique basée sur des standards dansant des années 80 (ou l’on retrouve le fameux « Je me baiserais jusqu’à l’os » de The Silence of The Lambs, soit le tube « Goodbye Horses »), Starry Eyes pose avec élégance et violence le problème de la perte d’identité. Jusqu’où est-on prêt à aller pour obtenir ce que l’on souhaite ? Est-on capable de sacrifier tout notre passé, de balancer nos convictions à la poubelle et de se renier nous même pour pouvoir enfin accéder à nos désirs ? C’est le postulat que pose ce film, et sa conclusion (malgré une dernière scène sanglante parfaitement évitable) en offre une réponse. Si tel est le cas, alors plus rien ne nous différenciera de ces mannequins de plastique de grands magasins, que l’on habille, coiffe selon les tendances voulues…

Deux problèmes subsistent selon moi après la vision de ce film. Le segment gore était-il indispensable ? Au vu de la première partie du film, ma réponse est mitigée. Certes, l’explosion de violence colle parfaitement à la mutation progressive de Sarah, mais la tension psychologique distillée par sa transformation physique n’était-elle pas suffisante pour illustrer son sacrifice? Je vous laisserai seul juge. Toujours est-il que graphiquement, ces scènes sont assez glauques. Mais le souci majeur selon moi de Starry Eyes, c’est sa relation assez malsaine avec l’univers de Polanski, dont je n’ai pas parlé jusqu’à maintenant, puisqu’elle en sera ma conclusion. Outre le clin d’œil très appuyé à Rosemary’s Baby (l’occulte, la « caste d’élite »), Kevin Kolsch/Dennis Widmyer personnifient Sarah à travers le prisme déformé de l’affaire Manson, au travers de l’optique partiale et « gouvernementale » de Vincent Bugliosi. Ainsi, il sera assez facile aux initiés du cas de reconnaître le massacre orchestré au 10050 Cielo Drive (allant même jusqu’à emprunter le meurtre près de la voiture…), mais au cas où la référence vous échappe quand même (vous seriez en ce cas de sacrés étourdis…), les réalisateurs ont bien pris soin d’afficher un grand poster « Cease to Exist » à l’entrée de la maison des amis de Sarah (qui je le rappelle, fut une chanson composée par Charlie, et enregistrée par les Beach Boys sous le titre « Never Learn Not to Love », mais crédité uniquement à Dennis Wilson), pour entériner cette métaphore assez nauséabonde. Après, vous pouvez me traiter de parano, mais j’ai assez étudié le cas pour savoir de quoi je parle.

Nonobstant ce malheureux détail, Starry Eyes reste un solide exercice de déliquescence physique et morale, éprouvant, tendu, offrant une interprétation solide et un visuel adapté. Ce qui, en soi, est déjà un bon résultat au vu des lamentables pochades du cinéma horrifique de ces dix dernières années.

Starry Eyes Official Trailer

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F09%2F57%2F841086%2F107271710_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F82%2F14%2F841086%2F106773821_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F64%2F66%2F841086%2F106676665_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F92%2F95%2F841086%2F104536802_o.jpg)